從荒郊田野到城市“天花板” 內陸最大僑鄉換“新顏”

6月18日,天門市華僑風情館揭牌,標志著中國內陸首個華僑主題展館進入內部布展階段。紅色榫卯式館頂之畔,更新建設的千畝北湖公園倒影點點,加上新晉“頂流”地標導入的客流匯集成消閑夜市,在中國“直播”潮流和縣域“小眾”旅游熱度的疊加放大中,中國內陸最大的僑鄉——天門通過手機小屏幕的硬連通,正在與“大世界”、僑胞群體軟互動,成為海內外了解中國的“門戶”。

城市更“新”:荒郊銹帶復現千畝水域

“很難想象,5、6年的時間,天門北湖這一帶能變得這么好,成為新城的‘天花板’。”從武漢周末回老家的劉先生表示。近年來,以天門北湖公園修復為支點,該市北郊的銹帶區逐漸完善了交通基礎設施以及學校、場館等配套城市功能,帶動了周邊產業經濟、“四代住宅”、商業街區的興盛。

天門北湖公園是中國正在推進的城市更新的縮影。北湖因其位于城北的天然淺水湖泊而得名,是該市重要的生態屏障。20世紀90年代,圍湖造田、漁場建設導致千畝碧波面積銳減,一度變為零星魚塘、垃圾橫陳的“僵尸地帶”。在城市更新、生態保護政策的推動下,2018年,天門市政府攜手在鄂央企中交二航局啟動北湖綜合改造項目,通過退漁、退林等累計還湖125公頃,興建1845畝的公園綠地。而再現的千畝碧波、環境改善,也成為產業、商業等百業“回歸”的關鍵支點。

文化更“欣”:“四湖”連通潤養生態秀帶

回歸的不僅是百業,還有百姓、文化與鳥禽。天門作為江漢平原腹地小城河湖資源豐富,擁有西湖、東湖等存量公園和張家湖國家生態公園。為恢復生態基底累計清淤42萬m3,將湖底高程恢復至24米;新建19.77公里雨污分流管網,避免周邊生活污水直排入湖。更重要的是在新建北湖公園期間用引水、排水工程,把北湖與東湖、西湖、南湖、天門河連通,構建“四湖連河”生態水系網絡。

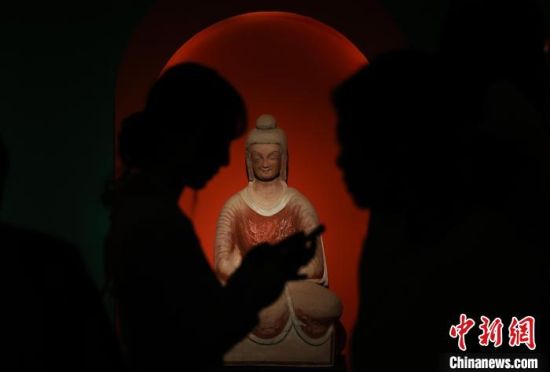

水能載舟,也能載得起文化、鄉愁。與東湖公園體現“民俗文化”、西湖公園打造陸羽茶文化,弘揚中國茶鄉文化呼應,北湖公園建設中主打的是中國內陸最大僑鄉的IP。在僑鄉風情館為主陣地之外,將天門籍僑胞分布圖、僑胞雕塑、世界地圖等文化圖騰展示在公園角落,植株選擇集中在垂柳、早櫻、烏桕等鄉土樹種,成為僑胞回鄉、思鄉的文化記憶。如今,空中俯瞰呈現如意形的湖水水質提升至Ⅲ~Ⅳ類,幾十種水生植物重現生機,白鷺等種群紛紛回歸、數量回升。“像白鷺一樣,我們僑胞也需要歸來、作紐帶,從這個公園認識湖北、了解中國”馬來西亞華人馮先生表示。

生活更“芯”:助力夜經濟帶火生活休閑帶

“從荒郊變成城市之‘芯’,在這里散步、鍛煉、逛夜市是種享受”居民周女士在夜市拍攝vlog時說。攤販和休閑市民的自發聚集,北湖公園東廣場的便民服務點從2023年9月開放,如今千米長的“北湖夜市”是夜經濟的頂流。既有天門非遺文創、特色火燒,也匯集了網紅奶茶、創意甜品、農戶種植的新鮮果蔬等。“現在擺攤有了固定攤位,北湖的環境又不錯,來這邊逛吃的人每天都很多。”經營火燒攤的張大姐笑意盈盈。

據了解,“北湖夜市”不收管理費,還有專人管理;既保了民生,也暖了民心。“目前有300余個攤位,占地萬余平方米,雖然對廣場管理、道路維護、垃圾處理等帶來了‘額外熱鬧’的責任,但只要是對刺激經濟、方便居民有利,我們運營單位一定會全力護航。”中交二航局運營人員鄧昌誠表示。公園運營團隊每天不間斷對夜市區域進行秩序維護、垃圾清掃以及周邊的交通疏導。

據悉,天門北湖公園不僅是城市“綠肺”,還成為市域十大旅游景點。隨著中國縣域“小眾”旅游、省內周末游的崛起,直播、吃播風潮和文旅產業對文化資源、消費場景發掘的疊加,擁有“中國茶鄉”“內陸僑鄉”等美譽的天門,正在北湖公園的平臺,通過市民游客的小屏幕,借助廣大僑胞群體與大世界“同框”、直播開放休閑樂業的中國。(通訊員 張亞 馮瑋)