銀發專列:駛向詩意的遠方,鋪就溫暖的旅途

近日,隨著Y393次“沈鐵假日號”銀發專列緩緩駛入廣元站,來自東北地區的570余名游客,將正式開啟為期13天的川渝深度游。這是沈陽鐵路部門今年開行的首趟川渝方向“銀發專列”,也是鐵路部門以“適老化”服務回應老齡化社會現實需求的生動實踐。從丹東的港珠澳之旅到長春的九江之行,一列列“移動的家”正載著老年群體穿越山河、追尋詩意,更以精細化服務詮釋著鐵路與時代同頻、與民生共情的溫度。

服務升級,從“走得了”到“走得好”。銀發專列走紅的背后是鐵路服務理念的深刻轉型。過去,老年群體出行常面臨體力不支、適應力弱等難題,而如今,車廂內加寬的臥鋪、防滑的洗手間、智能化的門鎖,讓旅途舒適度顯著提升;餐車里的低糖餐、自助式“舌尖體驗”,則讓健康與美味兼得。更值得稱道的是,鐵路部門并未止步于硬件升級,而是將服務延伸至細節深處:隨車醫生巡診、健康監測手環、遺失物品免費郵寄……這些“隱形關懷”讓旅程少了后顧之憂,多了安心從容。正如乘客感慨:“綠皮車不再是‘將就’,而是成了‘講究’。”

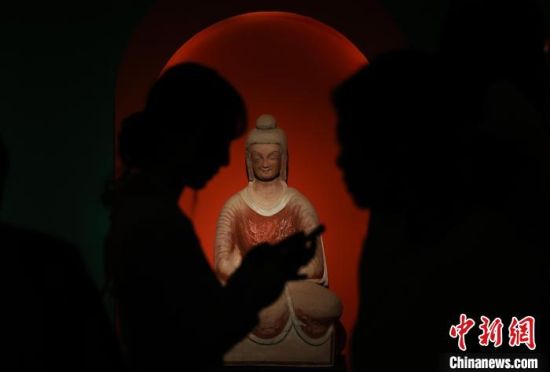

人文關懷,旅途中的溫情底色。銀發專列的意義,不僅在于空間的位移,更在于情感的聯結。列車上,棋牌比賽拉近了陌生人的距離,生日會上的歌聲傳遞著集體的暖意;行程中,“夜間行車、白天游玩”的模式兼顧了節奏與體驗,而景區門票、酒店住宿的聯動優惠,則讓“詩與遠方”更具性價比。這些設計背后,是對老年群體精神需求的精準洞察——他們渴望的不僅是風景,更是社交的溫度與自我價值的實現。當80歲的老人登上黃山之巔,當退休教師用鏡頭記錄下澳門大三巴的夕陽,鐵路出行已悄然成為銀發族開啟人生新篇的“助跑器”。

銀發經濟,社會價值的雙向奔赴。銀發專列的開行,既是民生工程,亦是經濟課題。據統計,沈陽鐵路部門累計開行專列超340趟,服務游客近12萬人次,帶動沿線旅游消費的同時,更催生了“鐵路+文旅”的產業融合新模式。從東北到江南,從城市到鄉村,專列如同一根銀線,串起分散的旅游資源,激活區域經濟活力。更重要的是,它讓社會重新審視老齡化的另一面——老年群體不是“負擔”,而是推動消費升級、服務創新的重要力量。這種“雙向賦能”,既為銀發經濟注入動能,也為老齡化社會提供了新藍圖。

車輪滾滾,載著銀發游客駛向遠方,也載著鐵路服務的溫度與社會進步的足音。當“適老化”從口號落地為一張張笑臉,當“銀發浪潮”與“鐵軌經濟”碰撞出新的火花,這場關于老有所樂、老有所為的生動實踐,正隨著列車的軌跡,悄然寫下屬于這個時代的溫暖注腳。